ハイパーテキスト4〜HyperCardを継ぐモノ〜FileMaker Pro version4

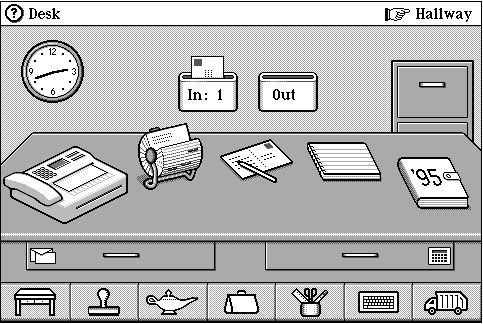

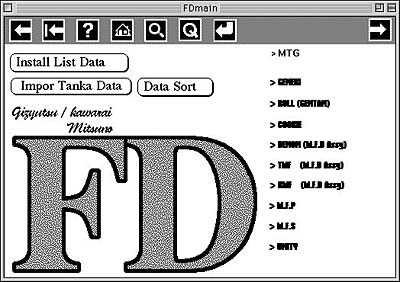

ネルソンの提唱する「ハイパーテキスト」の概念を理解できなくても、「HyperCard」は、コンピュータ=「夢の機械」の片鱗を実感させてくれました。PC8800mkII、PC9801ns...それまでの計算機に投資して得られたモノとは全く違う未来を期待できたものです。ただ「HyperCard」はMacintoshという箱の中から飛び出すことはなく、片鱗を見せたものの進化することもなく舞台から退場させられてしまいます。この頃(1990)自分はというと”コンピュータはまるごとデータベース世界の端末”という風に考えるようになっていました。「HyperCard」に代わるアプリケーションを捜しているときに現れたのが「FileMaker」です。

「FileMaker」は、当時Appleの子会社Clarisから発表されたカード型データベース(1985)でしたが、当初はそれほど魅力的なモノには写りませんでした。「誰にでも簡単に住所録が作れる」程度の本来ならば当時のバンドルソフトの域を出ていませんでしたから...ただ「FileMaker」は進化していくんですね。「FileMaker pro」(1990)となってVer3.0(1995)に至頃からやっと本格的なデータベースに必要な機能をもったアプリケーションになり「HyperCard」に代わる新しい可能性を見せてくれるようになりました。

もっぱら業務用データベースとしてなら他のアプリを選択していたでしょうが、それは自分が「HyperCard」で予感した「ハイパーテキスト」の未来にはどうしてもダブりませんでした。もっと身近な存在が可能性を見せてくれなければ意味がないと思っていました。1995年は「Windows95」「World Wide Web」によるインターネットの本格始動、と興味のつきない年でしたが、それでも「FileMaker」の進化に期待していました。しかしここからの足踏みは長くAppleの子会社Clarisから「FileMaker社」として独立しプラグイン機能やWeb公開機能を持った Ver4.1が登場するまで3年待たなければなりませんでした。

福岡に住んでます。光野様も、もしや福岡出身では?人違いだったらごめんなさい。

おおっと! もしや筑紫中央の畑山か?