「そもそも円高とは言えない」という考え方〜グローバル経済戦争1〜

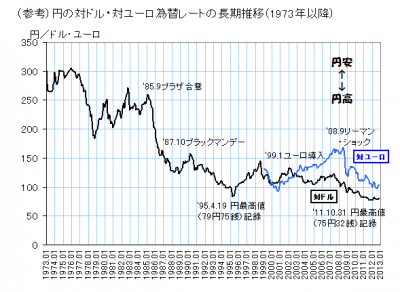

自民党:安倍政権が誕生するとインフレターゲット・金融緩和を政策に円安誘導(輸出競争力アップ)と企業の設備投資促進を図るというのだが、そもそも現在の日本、実は円高とは言えないという見方もあります。

海外に出掛けても90年代初頭の円高(1$=79円)時代のときほど”円の威力”は感じない、というよりドル圏、ユーロ圏はおろか中国圏でも日本国内でショッピングしたり飲み食いしたり寝泊まりするのと変わらないくらいにしか感じません。

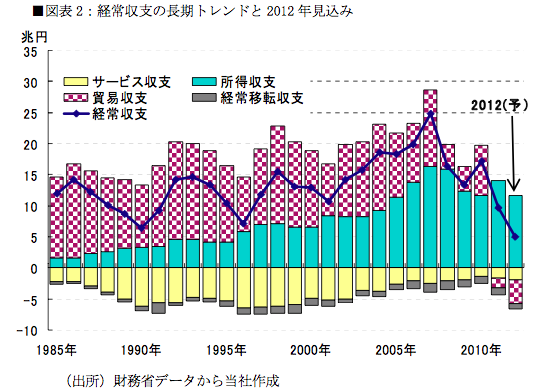

「経常収支の推移」

日本の経常収支はずっと黒字だったから円高は当たり前

この10年で所得収支は倍増しているのだが...

■過剰な円高とは言えない

今世紀の10年に限ってみても日本の経常収支はずっと黒字です。だから貿易赤字の続くアメリカやユーロ危機のヨーロッパ圏に対して円高推移はあたりまえです。そしてそんなアメリカやヨーロッパではフツーに物価上昇があって海外旅行しても昔ほど"円の威力"が感じられないのもあたりまえです。

アメリカと日本の物価上昇率の推移

|

だから政治家や経済界が言う”行き過ぎた円高”をフツーのヒトが実感することはありません。

経済産業界は”今の為替水準では国内で現在の所得収支程には儲からない”と言ってるだけです。

「デフレスパイラルにある」は国内の相対的な現象(もっと言えばGDPデフレ指数)であって、「デフレで困る」のは”いままでどおりにモノを売って も儲からない”ヒト達。消費者の立場としてはモノが安くなるのに不都合はありませんが多くの場合、両者が片方に無縁ということはないのでやっかいです。しかしそれは”行き過ぎた円高のせい”ではないように思えます。

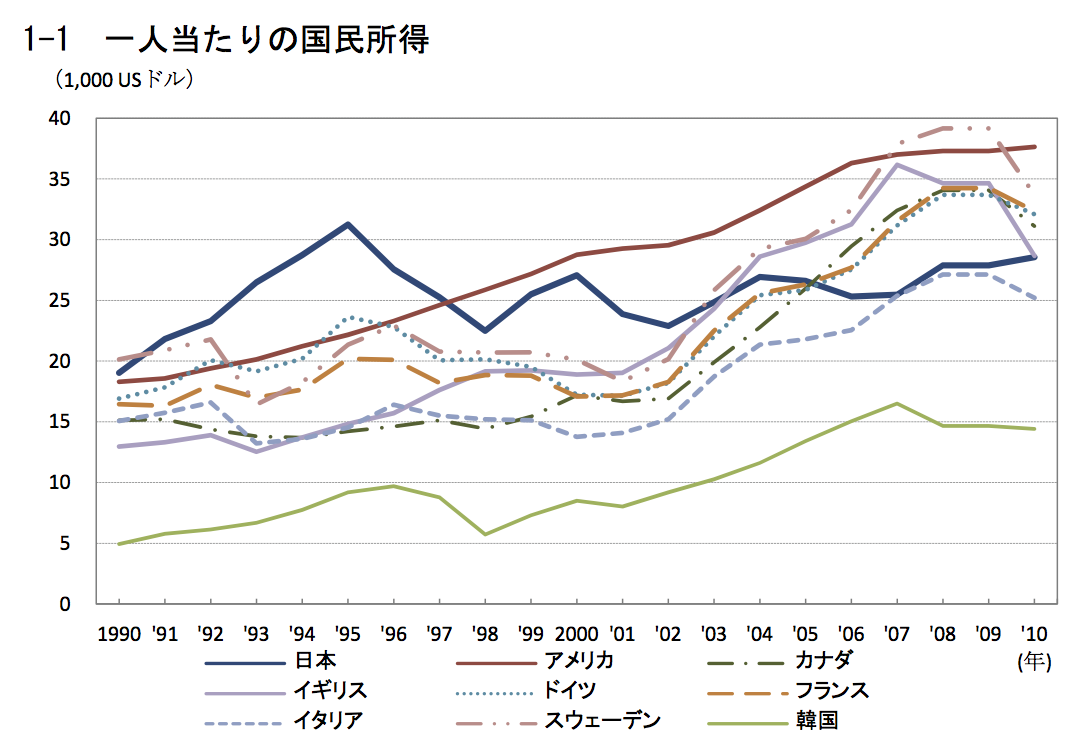

独立行政法人 労働政策研究・研修機構

データブック国際労働比較2012抜粋

→全文ダウンロード

プラザ合意(1985)後の急激な円高でドル換算の日本の一人当たり国民所得は急上昇しましたが、90年代バブル崩壊により成長にブレーキがかかり以降は低成長率が続いた結果です。

独立行政法人 労働政策研究・研修機構が上記のグラフを作成するに当たり用いた2009の日本の一人当たり国民所得は2,645(千円)ですから、円-ドル換算レートはおそらく1ドル=100〜110円と思われます。

今期の一人当たり国民所得は未だ発表されていませんが、恐らくは2009年度と同水準以下と予想できます。これを現行円-ドル換算レート:80円でドル換算すると、33(1,000USドル)

ユーロ/米ドル相場は大きくリンクがずれていないのでドル換算ではそのまま推移するはずなので30〜35(1,000USドル)レンジに入るはずです。当の米国の一人当たり国民所得も今期は減少〜横ばいと言われているので35(1,000USドル)近傍。

世界中、少なくとも米国・ユーロ圏・日本の経済状況はイーブン、という見方をされているのではないでしょうか。これまで日本が過小に評価されていたのがイーブンになっただけです。

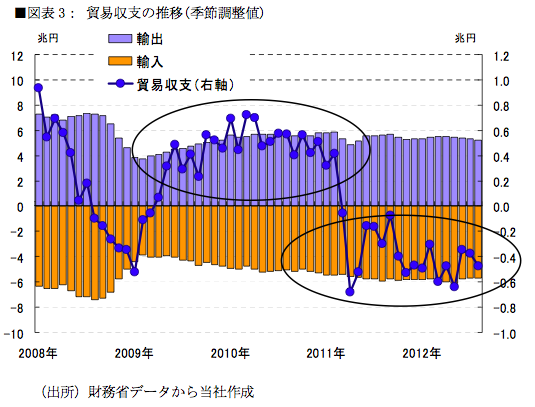

ここに来て頼みの所得収支(債権利子〜不労所得?)が息切れに加えて、領土問題での中国輸出減衰、原発問題以降の化石燃料輸入増大等による貿易収支の赤字で、久方ぶりに日本の経常収支は赤字転落しそうです。

|

財務省から発表された平成24年8月の経常収支は、所得収支が1兆3890 億円の黒字となっ た以外はすべて赤字であった 黒字の稼ぎ頭である所得収支をさらに細かく見ていくと、債券利子が 6875 億円の黒字、直接投資収益が 3731 億円、配当金が 2791 億円。 最大の黒字項目は債券利子は対外資産を582 兆円のうち証券投資262 兆円の大部分(210 兆円)である債券からのもの。 |